2023年7月30日,首届中法联合传播暑期学校在上海交通大学媒体与传播学院圆满落幕。本届中法联合传播暑期学校由上海交通大学媒体与传播学院联合法国巴黎高师 (Ecole normale superieure,ENS)、巴黎索邦大学 (Sorbonne Universite)等法国名校共同举办,自7月17日至7月30日,这场为期两周的学术盛会旨在拓阔学员在传播学领域中的理论深度和知识广度,促进本土学子与海外名校教师深度交流。

八十位来自加州大学、芝加哥大学、伦敦政治经济学院、南洋理工大学、伦敦大学学院、香港浸会大学、香港中文大学、清华大学、复旦大学、中国人民大学、中国传媒大学、武汉大学、南京大学等海内外知名高校的优秀学子汇聚一堂。“报名火热程度远超我们的预期”,暑校负责老师表示“我们适当进行了扩招,但为了保证教学质量,仍无法满足所有同学的需求。”学员们丰富的文化背景为学术探讨带来了更加多元的视角,也在学术交流中结下了深厚的友谊。

李本乾院长出席暑期学校闭幕式

暑期学校采用“专家授课+专题讨论”的方式,旨在引导学员在多元主题领域中拓展学术视野,培养学术思维,鼓励他们积极独立思考并提出学术问题。为保证授课的质量和丰富性,来自中法高校的十余位学者开展了涵涉多项国际前沿研究议题的学术讲座。其中,联合国教科文组织传播教席联合会(orbicom)主席及国际传播教席主持人、法国格勒诺布尔大学信息与传播学讲席教授Bertrand Cabedoche教授解构了全球传播的概念内涵及当代全球传播研究的新议题、新范式、新挑战;“文化迁变”(Transfert Culturel)理论奠基人、法国国家科学研究中心(CNRS)主任、巴黎高等师范学院文化迁变研究中心主任Michel Espagne教授,带来了题为“文化迁变:理论及案例研究”的学术讲座;巴黎高等跨文化管理与传播学院ISIT教师-研究员Pascale Elbaz教授分享了跨文化传播中翻译的重要性和当前面临的挑战;巴黎文理大学 "文化迁变跨学科创新基地 - EUR Translitteræ" 项目官员、巴黎高等师范学院肖琳研究员介绍了语言在跨文化传播过程中对形塑民族核心的重要作用;上海交通大学新闻传播系王茜副教授讲解了跨文化传播在促进文化多样性、增进国际理解和合作方面的重要作用;巴黎索邦大学信息传播学博士张郁文老师在关于“数字与新媒体”的专题报告中,深入探讨了数字时代的文化符号和叙事结构的变化;法国格勒诺布尔大学GRESEC实验室教学研究助理马卓然博士梳理了欧洲法兰克福学派批判理论及媒介化理论,同时分享了社会网络分析法等数字时代的新理论、新学科和新工具。

除了专题讲座之外,本次中法传播暑期学校还特设“国际期刊发表及国际会议”专题的圆桌论坛,由上海交通大学媒体与传播学光启特聘教授、国际英文期刊《Emerging Media》主编郭良文教授及其他中法双方高校老师共同讨论分享国际期刊发表及国际会议的经验。以下是本次中法联合传播暑期学校的简要回顾。

开幕式:暑校启动

本次中法联合传播暑期学校于7月17日拉开序幕,来自海内外的学员们齐聚上海交通大学媒体与传播学院,共同开启为期两周的学术之旅。开幕式上,上海交通大学媒体与传播学院党委书记彭大银和党委副书记常河山分别致开幕辞,向学员们表示热烈的欢迎和祝贺,期许学员们在暑校学习中能够开拓视野、提升自我、培养兴趣、结识志同道合的伙伴。随后,上海交通大学媒体与传播学院的陶婷婷老师为学员们介绍了涵盖跨文化传播、国际传播、数字与新媒体等多项议题的暑期学校课程安排,让学员们对未来两周的学习充满期待。

学院党委书记彭大银

学院党委副书记常河山

专题课程回顾

Cabedoche Bertrand:

全球传播的当代议题

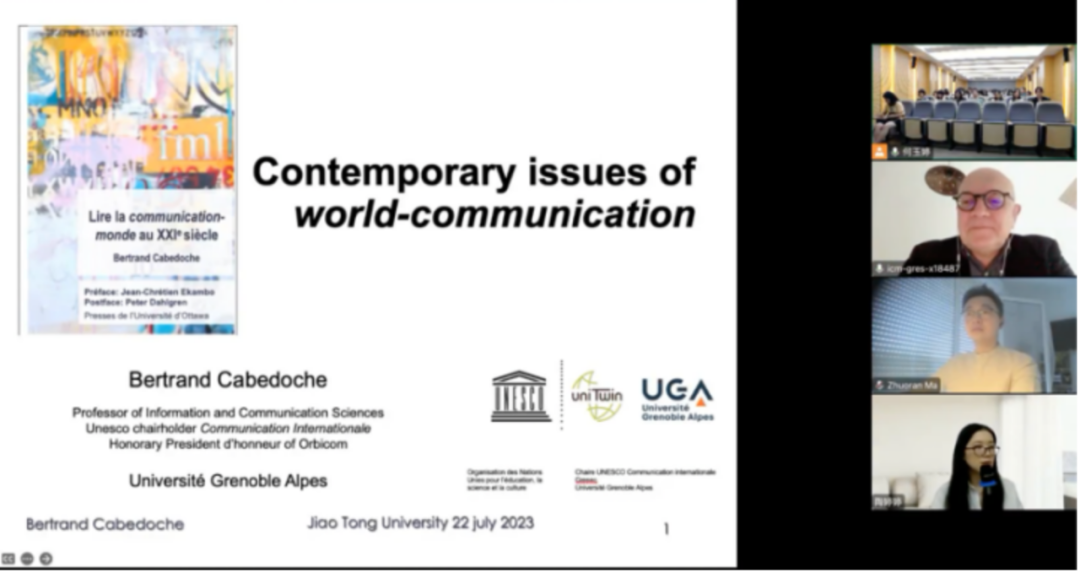

7月22日,联合国教科文组织传播教席联合会(ORBICOM)主席及国际传播教席主持人、法国格勒诺布尔大学信息与传播学讲席教授Bertrand Cabedoche为学员们带来了题为“全球传播的当代议题”( Contemporary Issues of World-Communication)的学术讲座。

Cabedoche Bertrand教授深入探讨了全球传播(Communication monde)的概念内涵及研究新变。他认为国际传播(Communication internationale)作为一个客观化名词,不同社会角色者对其意义的诠释会因立场不同而有所差异。然而,“全球传播”却可作为一个构建性概念(un concept structurant )来研究,因其反映了当今世界上多元化事件的发生,并鼓励学者们对去中心化问题进行深思。进而,围绕全球传播这一轴心议题,Cabedoche Bertrand教授介绍了系列国际前沿课题,如“非洲与亚洲的研究转向”、“国际传播不同学派研究范式的异同”以及“法国信息传播科学与文化研究之间的关系”,拓宽了学员们的学术视野。

最后,Cabedoche Bertrand教授与学员们分享了其个人研究经验和体会。他强调个人轨迹在学术研究中具有重要意义,个人经历为研究带来了假设的偶然性和共享的主体间性。在世界体系经历了几次重构的背景下,所谓的中心或者外围已经成为一个复数的当下,研究者需要在相互和永久的质疑中接受超越国界的贡献,并坚定地承担自己的历史使命。

Cabedoche Bertrand 教授

陶婷婷老师担任Cabedoche Bertrand教授讲座法语翻译

Michel Espagne:

文化迁变————理论及案例研究

7月24日,法国国家科学研究中心(CNRS)主任、巴黎高等师范学院教授、巴黎高等师范学院文化迁变研究中心主任Michel Espagne教授,带来了题为“文化迁变:理论及案例研究”的学术讲座。

作为文化迁变(Transfert Culturel)理论的奠基者,Michel Espagne教授在讲座中深入探讨了文化迁变的理论与实践。结合多年研究经验,Espagne教授向学员们阐述了文化迁变的内涵、动因以及其在全球化时代的现实意义。Michel Espagne教授指出,所谓文化迁变,就是文化元素在不同文化背景中被赋予不同意义的过程,而这种变化是通过历史上的传播和交流过程实现的。他认为,文化迁变并不等同于文化传递或流通,相反,“迁变”更加强调文化产物在不同背景中的重新塑造和演变的过程。Espagne教授更进一步强调:“迁变”并不是一个简单和普通的文化交流问题,因为这个术语涵盖了更广泛的意义,涉及到对文化产物进行重新解释和再创造的过程。此外,Michel Espagne教授通过对越南、现代希腊、非洲等不同国家文化迁变现象的分析,生动阐述了文化迁变对一国文化样态的影响,也深刻展现了文化迁变对于文化认同和创新的重要作用。

Michel Espagne教授(左)及其与学员互动

Pascale Elbaz:

跨文化传播与翻译

7月26日,巴黎索邦大学及巴黎高等跨文化管理与传播学院ISIT教师-研究员Pascale Elbaz教授开展了题为“跨文化传播与翻译”的学术讲座。Pascale Elbaz教授深入探讨了跨文化传播中翻译的重要性与挑战,特别着重在不同文化间的交流和翻译问题。她详细介绍了跨文化传播与翻译的背景和概念,强调在全球化的时代背景下,翻译在促进文化交流和理解方面扮演着关键的角色。

Pascale Elbaz教授通过生动的案例和实际的翻译情景,向学员们阐述了跨文化传播翻译面临的问题和挑战。她指出,文化差异和语言障碍常常是翻译过程中不可忽视的难点,但同时也给翻译带来了创新的机遇。尽管文化偏见、机器翻译缺陷、语境差异等因素会影响翻译的准确性,但教授认为,培养跨文化视野将有助于弥合固有的文化偏见和信息传播鸿沟,为文化交流架设中间桥梁。

最后,Pascale Elbaz教授引用哲学家张岱年的对立统一思想进行总结:所有对立的事物都可以合二为一,每一个实体都必然包含它的对立面。在这个意义上,任何文化也都是相互依赖、相互包容、相互转换的,也都具有完备性和一体性。因此,在实现精准翻译的过程中,寻找不同文化中的共通之处,成为一个至关重要的前提。

Pascale Elbaz教授

肖琳:

语言与文化————跨文化传播与话语分析

7月17日,巴黎索邦大学博士,巴黎高等师范学院肖琳研究员围绕着“跨文化传播与话语分析”发表主题演讲。肖琳老师从“语言和文化”的关系展开,为学员们展示了具体的文化研究思路。

肖琳老师指出,语言是构成跨文化交流的核心。为了引导学员深入理解语言的重要的价值,肖琳逐一梳理了全世界的语言语系,重点讲解了关于语言、文化和思维三者关系的语言相对论————萨丕尔-沃尔夫假说(Sapir–Whorf hypothesis)以及文化相对论等文化认知层面的理论与概念。通过列举各民族语言对颜色词和空间方位不同描述的例子,肖琳老师介绍了通过理解构词逻辑以掌握语言概念深层次结构的方法。

讲座中,肖琳老师通过对比汉语、法语乃至英语中一个关于“近乎”的近义词的表达、语义和语法差别,以文化语言学的角度展示了语言和文化关系的本质。肖琳老师强调,研究语言,尤其是当研究的是两种不同的语言时,所需要的是深入到其所代表的不同文化中,研究两种文化的异同。其关于汉语句法象似性的相关研究,正是从语言学的角度所作的一种跨文化的阐释。

此外,作为巴黎文理大学(巴黎高等师范学院隶属) "文化迁变跨学科创新基地 - EUR Translitteræ" 中国项目官员,肖琳老师还为学员们介绍了巴黎高等师范学院人文社科院系专业设置,逐一解答了学员们关于赴法深造的相关问题。

巴黎高等师范学院肖琳研究员

王茜:

跨文化传播与身份

7月20日,上海交通大学媒体与传播学院王茜副教授为学员们带来了题为“跨文化与身份”的专题课程,深入浅出地解析了跨文化传播与身份之间的密切关联。

王茜老师从“文化是什么”这个问题出发,阐述了跨文化传播的核心内涵以及在全球化背景下的重要性。她强调了跨文化传播在促进文化多样性、增进国际理解和合作方面的关键作用。通过结合自身实地调查经历以及涉及文化冰山、文化价值内涵延伸等跨文化传播理论,王茜老师生动地展示了跨文化传播及研究中的机遇与挑战,引起了学员极大兴趣。进而,王茜老师重点探讨了跨文化传播对身份认同的塑造和改变问题。她指出,文化之间的交流往往伴随着个体和群体身份认同的调整,这种现象在全球化时代愈发显著。以中法两国的文化差异为例,王老师探讨了身份认同在跨文化传播中的关键角色。王老师鼓励学员们在面对拥有不同文化背景的个体以及群体时勇于拥抱多样性,同时保持对自身文化根基的尊重与坚守。

王茜副教授

张郁文:

数字与新媒体

7月29日,巴黎索邦大学信息传播学讲师、索邦大学GRIPIC实验室研究员张郁文博士为学员们带来了关于“数字与新媒体”的专题讲座,深入探讨了数字时代的文化符号和叙事结构的变化。张郁文老师首先从内容认知层面讨论了“刻板印象”的两面性,并肯定了它在帮助人们快速认知某一事物、形成初步印象方面的积极作用。随后,她以面对不同受众的宣传片为例,强调在刻板印象的影响下,选择合适的内容符号和叙事结构以满足差异化的受众需求是决定宣传效果的关键因素。

讲座最后,同时在巴黎索邦大学及巴黎高等师范学院任教的张郁文老师为学员们介绍了法国高校传播学研究方向和专业设置,以及法国核心期刊发表等内容。她还为有意赴法留学深造和发表学术成果的学员们提供了丰富的经验和建议。

马卓然:

社交网络与数字社会

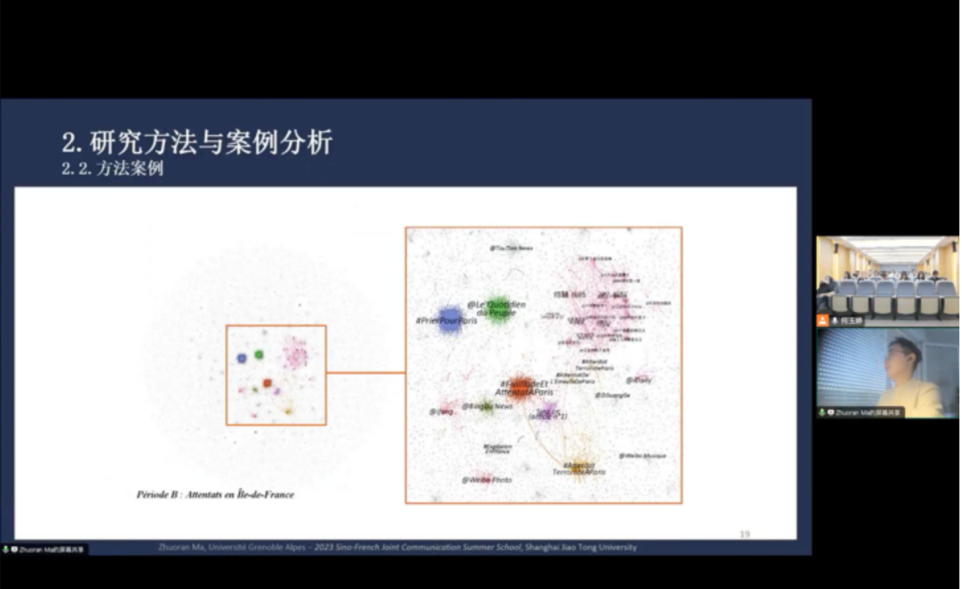

7月23日,法国格勒诺布尔大学(Université Grenoble Alpes)GRESEC研究所的马卓然博士为学员们带来题为“信息的传播到媒介化的过程”及“媒介化视角下的社交网络分析”的两场学术报告。

在“信息的传播到媒介化的过程”专题中,马博士从学科起源、媒介形态发展、媒介理论迭代等多个维度系统介绍了媒介及媒介研究的发展历史。讲座内容涵盖信息技术发展、媒介研究分类、法国信息传播学、法兰克福学派批判理论及媒介化理论等多个重点。在“媒介化视角下的社交网络分析”专题讲座中,马博士全面探讨了数字社会不断泛化的背景下,如何基于媒介化视角进行实证研究,以及如何将具体的研究结果与对长期媒介化过程的思考相结合。他详细分享了诸如网络调查、数据挖掘、自然语言处理等社交网络和数字社会研究中的研究路径和方法工具。以上内容使学员们对媒介化理论、社交网络和数字社会研究有了更深的理解和启发。

圆桌论坛:

国际期刊发表及国际会议

作为暑期学校课程的压轴专题,“国际期刊发表及国际会议”课程于7月30日闭幕式同日举行。该课程首先特别邀请到上海交通大学媒体与传播学光启特聘教授、国际英文期刊《Emerging Media》主编郭良文教授,向学员们详细介绍了国际期刊的审稿标准及要求等。

随后,来自巴黎高等师范学院的张郁文、格勒诺布尔大学的马卓然等法方高校教师,以及上海交大媒体与传播学院的王茜副教授、王鹏程、郗艺鹏等老师,共同展开了关于国际期刊发表和国际学术会议的圆桌讨论。圆桌会议由陶婷婷老师主持,来自中法双方高校的老师们以自身学术经验为基础,从选题、研究方法、研究思路等各方面为学员们详细地讲解了国际期刊发表的相关技巧。他们鼓励学员们在学术领域中持续深耕,坚持对知识的追求与探索。

院长寄语暨结业仪式

经过两周充实的学术研习,中法联合传播暑期学校圆满结束。学员们在这段时间里相知相识、砥砺切磋,汲取最前沿的学术成果和学科知识,展延了自身的兴趣范围和研究视角,并与同辈与老师结下了深厚的学术情谊。

李本乾院长发表闭幕致辞

在闭幕式上,上海交通大学媒体与传播学院院长、教育部特聘长江学者李本乾教授致闭幕辞。李院长对学子们的努力和学术热情表示赞赏,并指出国际交流与合作对人文社科的繁荣和进步是不可或缺的。学术交流是拓展学科边界、提升学术水平的重要途径,也是增进相互理解与友谊的桥梁。通过与国际同行的深入交流与合作,可以汲取各国学者的优秀成果,开阔学术视野,提高研究的深度与广度。李院长鼓励学员们在思辨性、批判性思维方面不断提升,站在国家、民族、社会和行业发展的高度,凝练出具有价值、有意义的、中国特色的研究议题,并通过科学运用各种研究方法,推进人文社会科学接续发展。李本乾院长最后强调:“希望大家以本次暑期学校为契机,为我们中国特色人文社科自主知识体系的建设,为中国特色人文社科理论在全球的推广和传播作出更大的贡献。”

闭幕式在欢乐热烈的气氛中圆满落幕。在最后的特殊时刻,中法传播暑期学校的授课老师们向在暑期学校期间表现优秀的学员们颁发了优秀学员证书,表彰他们在暑校期间展现的学术热情和思维洞见,并期望他们能够在学术探索的道路上迈出更加坚实的步伐。

此次中法联合传播暑期学校的成功举办,不仅促进了中法两国高校在传播学领域的学术合作,更为学员们提供了难得的学术交流平台。相信这些学员将在未来的日子里继续追求学术探索,在学术的星空中绽放属于自己的光芒。让我们共同期待他们在学术道路上取得更加辉煌的成就!